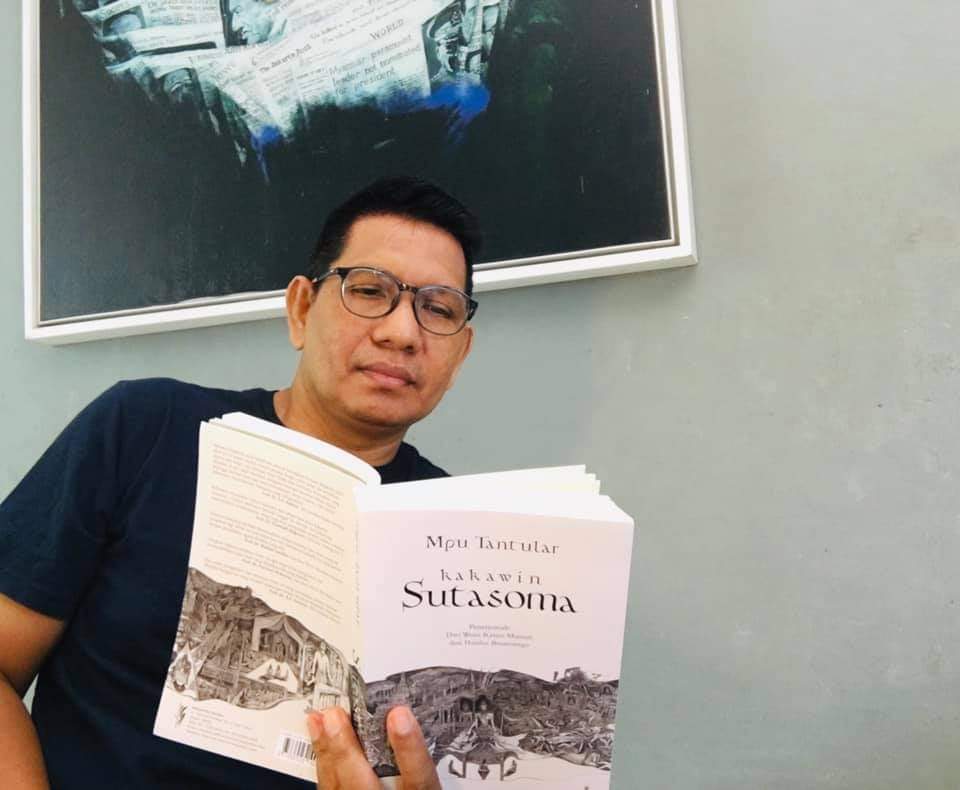

(CIO) — Buku di tangan saya ini adalah karya yang tidak asing lagi, yaitu “Sutasoma” karya Mpu Tantular. “Kakawin” istilah Bahasa Sanskerta yang artinya kira-kira “karya syair”.

Semua anak Indonesia yang mengenyam pendidikan formal pasti pernah menerima pelajaran, menghapal, dan diuji tentang Sutasoma karya Mpu Tantular ini. Bahkan lebih luas lagi, sangat akrab dengan “Bhinneka Tunggal Ika”, sepotong kalimat yang dikutip dari kitab ini.

Mpu Tantular adalah seorang pujangga dan Sutasoma adalah syair berkisah. Syair dalam Bahasa Jawa Kuno ini ditulisnya ketika Majapahit di puncak kejayaannya pada era Raja Hayam Wuruk (Rajasanagara) pada abad ke-14.

Meski hapal dengan judul Sutasoma dan pengarangnya Mpu Tantular, serta kutipan “Bhinneka Tunggal Ika”, mayoritas kita belum pernah membaca karya ini secara utuh. Saya bahkan baru membaca dua hari lalu — Rabu (23/12/2020) — ketika buku ini sampai di tangan saya.

Buku di tangan saya ini terbitan Komunitas Bambu, cetakan kedua Januari 2019. Cetakan pertama Agustus 2009. Isinya dua Bahasa, bahasa asli Sutasoma (Jawa Kuno) dalam aksara latin dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Penerjemahnya Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo.

Tebal buku untuk teks Sutasoma saja (di luar pengantar) 539 halaman. Artinya, naskah asli dalam Bahasa Jawa Kuno sekitar 270 halaman. Naskah kuno yang cukup panjang ditulis di daun lontar.

Ide memasukan “Bhinneka Tungga Ika” menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia diusulkan Muhammad Yamin kepada Bung Karno saat di sela sidang BPUPKI yang sedang membahas perumusan dasar negara. Secara resmi semboyan ini disahkan penggunaannya pada 17 Oktober 1951.

Muhammad Yamin, pemuda dari Talawi, Sawahlunto, Sumatra Barat adalah politikus penggila sejarah. Ia banyak menggali sejarah kuno Nusantara, terutama era Kejayaan Majapahit. Ia tidak hanya mengadopsi semboyan negara, tetapi juga simbol “Gajah Mada” sang pencetus Sumpah Palapa.

“Bhinneka Tungga Ika” di dalam Sutasoma sebenarnya tidak ditujukan untuk penggunaan seluas sekarang. Maklum waktu itu agama di Majapahit baru dua, yaitu Buddha dan Hindu (Siwa).

Mpu Tantular adalah seorang pengikut ajaran Buddha. Dalam karya ini ia mengatakan kebenaran yang diajarkan keduanya sesungguhnya sama saja, karena tidak ada kebenaran yang mendua.

Kutipan ini tentu tetap relevan dengan banyaknya agama yang dianut penduduk di Indonesia. Islam, Katolik, Protestan, dan lainnya. Tujuan semua agama itu adalah mengajarkan kebenaran, meski caranya berbeda-beda.

Jika kita fokus kepada kebenaran, maka kita akan menerima perbedaan.

Inilah kutipan bait pada Pupuh 139 bait 5 di kitab Sutasomo yang berisi Bhinneka Tunggal Ika:

“Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa,

Bhineki rakwa ring apan kena parwanosen,

Mangkang Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,

Bhineka tunggal ikan tan hana dharma mangrwa.”

Artinya: “Konon dikatakan Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang, karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua,

Mereka memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama, karena tidak ada kebenaran yang mendua”.

(***)

Penulis: Syofiardi Bachyuljb.